スタッフ・研究グループ(研究室)紹介

※名前 身分 メールアドレス 内線番号の順で記載されています.メールアドレスには@mae.nagoya-u.ac.jpを追記して下さい.内線番号は052-789-をつければ外線番号となります.

マイクロ・ナノ機械科学講座

|

梅原 徳次 教 授 noritsugu.umehara 2785 野老山 貴行 准教授 takayuki.tokoroyama 2787 (選考中) 助 教 |

次世代機械システムのための機能性表面の創成と評価

加工では形状創製とともに表面を創製する.機械部品には多くの表面があり,それらの表面特性により新たな機能性を発現します.このような機能性を有する加工面を除去加工,変形加工,付着加工で創製・評価する独自技術を開発します.

- 超低摩擦CNx膜の創製と評価

- 蛍光染色粒子を用いた接触面間粒子侵入可視化法の開発

- マイクロ・ナノ電極による放電を利用した表面ナノ構造制御技術の開発

- 血液凝固付着抑制電気メスの開発

- シリコーンオイルフリー注射器の開発

- 炭素系硬質膜の衝撃摩耗損傷メカニズムの解明

- マイクロ波励起・基材近接プラズマによる超高速DLC成膜

- 摩擦状態に合わせた能動的スマートサーフェイスシステムの開発

材料強度・評価学研究グループ

|

(選考中) 教 授 (選考中) 准教授 (選考中) 助 教 |

|

伊藤 伸太郎 教 授 shintaro.itoh 2702 山口 浩樹 准教授 hiroki.yamaguchi 2701 (選考中) 助 教 |

流体の進化が駆動する機械システムの技術革新

分子レベルのミクロスケールから宇宙機レベルのマクロスケールまでの流体の挙動を理解し,工学的に制御することにより,機械システムの性能向上や新技術の創製を目指します.機械工学を基盤としつつ,材料開発,情報技術,バイオテクノロジーを駆使した融合領域の開拓に取り組んでいます.

- 次世代自動車のための機能性フルードの開発

- シングルナノ半導体デバイス加工

- 医療デバイスのための水和ゲル潤滑技術

- ナノバイオセンシングと分子マニュピレーション

- DNAデータストレージデバイスの開発

- 宇宙機に対する熱流動の影響を探る

- 熱により駆動するデバイス開発に挑む

|

福澤 健二 教 授 kenji.fukuzawa 2747 (選考中) 准教授 東 直輝 助 教 naoki.azuma 3130 |

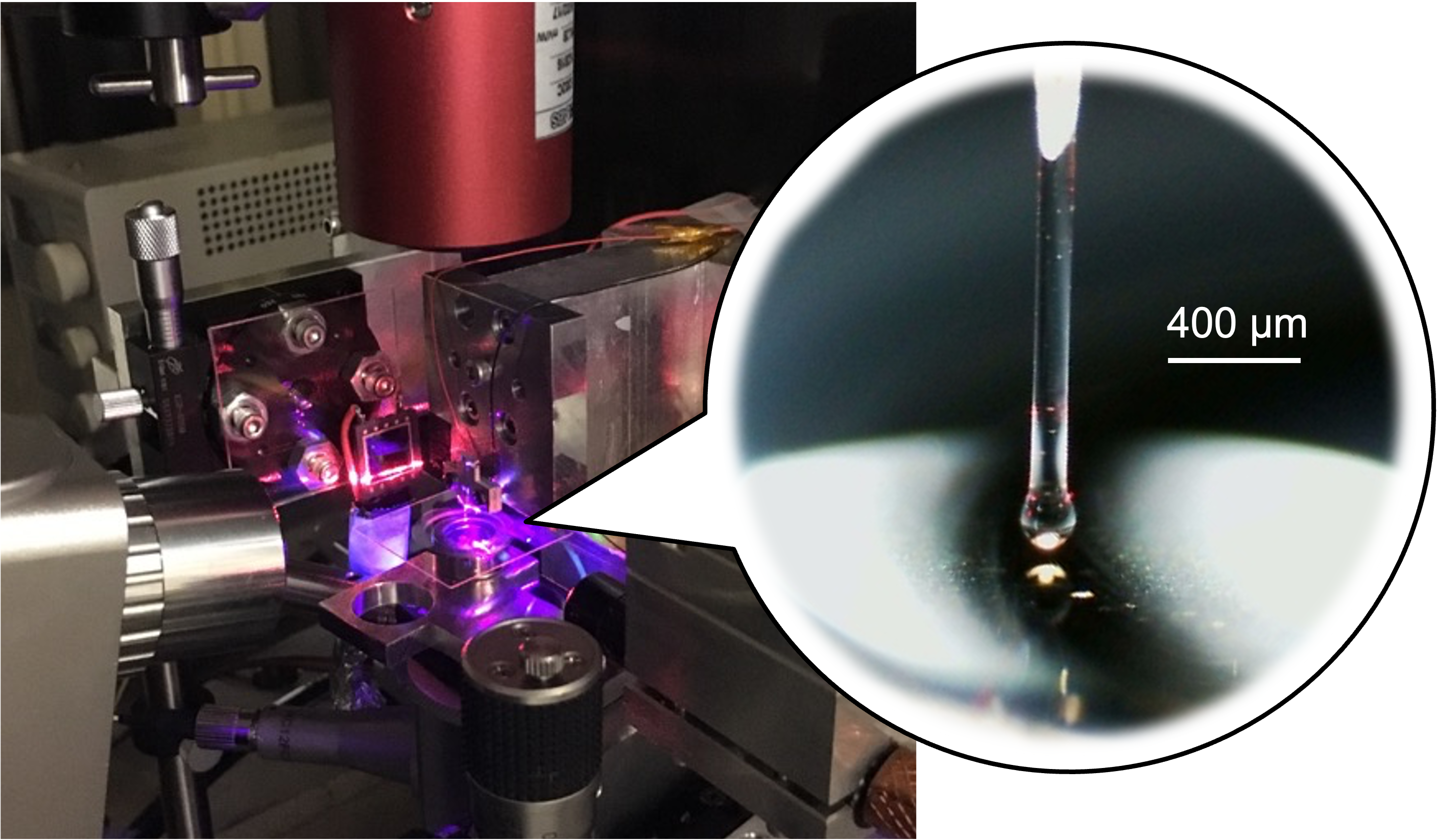

先端センシング工学による超精密機械の実現

センシング工学とは「はかる」ことで人と社会の役に立つ新しい技術を生み出す研究分野です.本研究室では「高精度にはかる」「超小型のセンサではかる」「賢くはかる」ことができる新しい技術を確立し,マイクロ・ナノマシン,情報機器,バイオ応用システムなど革新的な超精密機械の実現を目指しています.

- ナノ力学センシングとマニュピレーションを実現するマイクロメカニカルプローブ

- ナノスケールの動的な流体現象を可視化するエリプソメトリ顕微法の確立

- 高精度・高速な DNA分析実現するマイクロ流体デバイスの開発

- 医療デバイスへの応用を目指した生体適合ポリマーによる表面流動特性の制御

- 次世代情報記録装置のための先端トライボロジーシステムの開発

- 低燃費を実現するためのエンジン潤滑技術

- AIを応用した分子動力学シミュレーションによる分子挙動と化学反応の解析

マイクロ・ナノシステム講座

|

星野 隆行 教 授 takayuki.hoshino 5025 丸山 央峰 准教授 hisataka.maruyama 5026 (選考中) 助 教 |

ナノ科学と情報科学の融合による生命現象の再構成

形を制御する工学技術から生物の機能を理解することを目指しています.機能は形に従うのか? 生命と機械は違うのか? そんな疑問を基礎として,生物の自律的な運動や計算機構に共通して存在する物理現象を工学的に利用して,生物システムを再構成・拡張することを目指しています. ナノ・マイクロ構造科学や生体情報処理を基盤として,組織再生工学や生体インタフェース開発に生かしています.

形を制御する工学技術から生物の機能を理解することを目指しています.機能は形に従うのか? 生命と機械は違うのか? そんな疑問を基礎として,生物の自律的な運動や計算機構に共通して存在する物理現象を工学的に利用して,生物システムを再構成・拡張することを目指しています. ナノ・マイクロ構造科学や生体情報処理を基盤として,組織再生工学や生体インタフェース開発に生かしています.

- 分子と情報空間を統合する分子・コンピュータ・インタフェース

- 生体分子・細胞・組織を素子とする物理情報デバイス

- 超現実臓器モデルと先進手術シミュレータ

- 細胞時空間をデータ化するマルチセンサアレイ

- メタ・恒常性機構を実現する運動支援システム

|

長谷川 泰久 教 授 yasuhisa.hasegawa 5797

竹内 大 准教授 masaru.takeuchi 2717

|

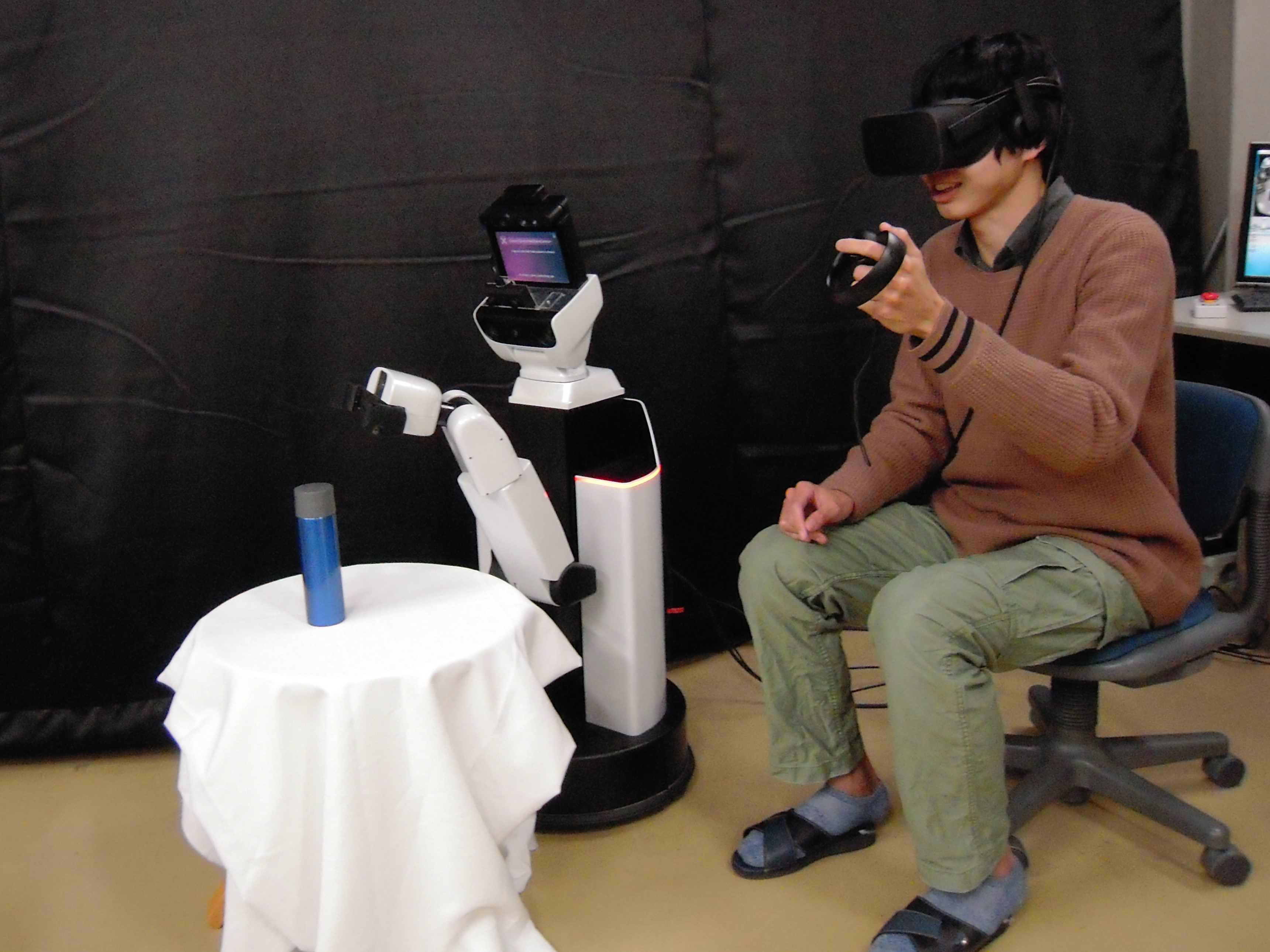

人を支援する知能ロボットとマイクロ・ナノ操作システム

人の運動や物の搬送などの作業を支援する知能ロボットやマイクロ・ナノ計測・加工・組立を統合化した革新的な微細操作システムを研究開発し,バイオ・医療・福祉分野への応用を目指しています.人とロボットの協調・融合を細胞レベルから情報レベルまで実現する技術を開拓し,知能ロボット学の研究・教育を行っています.

- ロボットの身体化技術および高親和性技術

- 下肢運動支援ロボットによるリハビリ・生活支援

- 生活支援ロボットの遠隔操作インタフェース

- 革新的マイクロ・ナノ操作システムの構築

- 画像センシングとそのマイクロ・ナノメカトロニクスへの応用

- 視覚に基づくダイナミックマニピュレーション

- 生体内埋込デバイスによる機能的運動再建

|

秦 誠一 教 授 seiichi.hata 5223 櫻井 淳平 准教授 junpei.sakurai 5289 岡 智絵美 助 教 chiemi.oka 5031 |

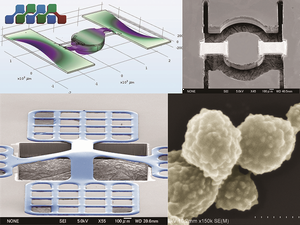

微細加工技術とマイクロ・ナノメカトロニクス

新原理・新方式の微細加工技術,MEMS,NEMS,マイクロ・ナノマシン用の新材料開発のためのコンビナトリアル技術,材料評価技術,それらを用いたマイクロ・ナノデバイスと応用システムの研究を,共同研究,プロジェクト研究などを通じて推進しています。これにより,新材料,新加工法,新産業の創成を目指しています.

- 新プロセスによるマイクロ・ナノ構造体・MEMS/NEMSの製作とその応用システム

- MEMS技術とコンビナトリアル技術の融合による新材料の超効率的創成

- 高成形成形状記憶合金のコンビナトリアル特性評価と医療応用

- 光マネジメント基板による太陽電池交換効率の向上

- ナノ磁性を活用した次世代デバイス作製

- ナノ磁性粒子のさらなる応用に向けた物理解明

- 機械学習を援用したマイクロ磁化解析

創発研究ユニット

|

ユニット研究代表者 竹内 大 助教 |

ユニット概要

本ユニットは,体内に埋め込み長期間に渡り神経への刺激が可能な,多チャンネル埋込型デバイスについて研究を行います.神経への電気刺激によって筋肉の収縮を生成し,手足の複雑な運動制御を可能とすることを目指します.将来的には,手足の運動機能の回復だけでなく,呼吸や内分泌系など神経によって調節される重要な臓器の機能障害を,薬剤だけではなくデバイスからの電気刺激によって選択的に調整できる新たな治療法への発展を目指します.

|

ユニット研究代表者 野老山 貴行 准教授 |

ユニット概要

本研究は,炭素原子のsp2(二次元)及びsp3(三次元)の双方の構造を合わせ持つ2.5次元骨格を用い,遷移金属であるタンタルを含有させた新しい物質の創製,大気中酸素により化学的に摩耗するグラファイトのエッジを保護し,大気中超低摩擦となる新材料の創製と探索方法の確立を目指しています.

|

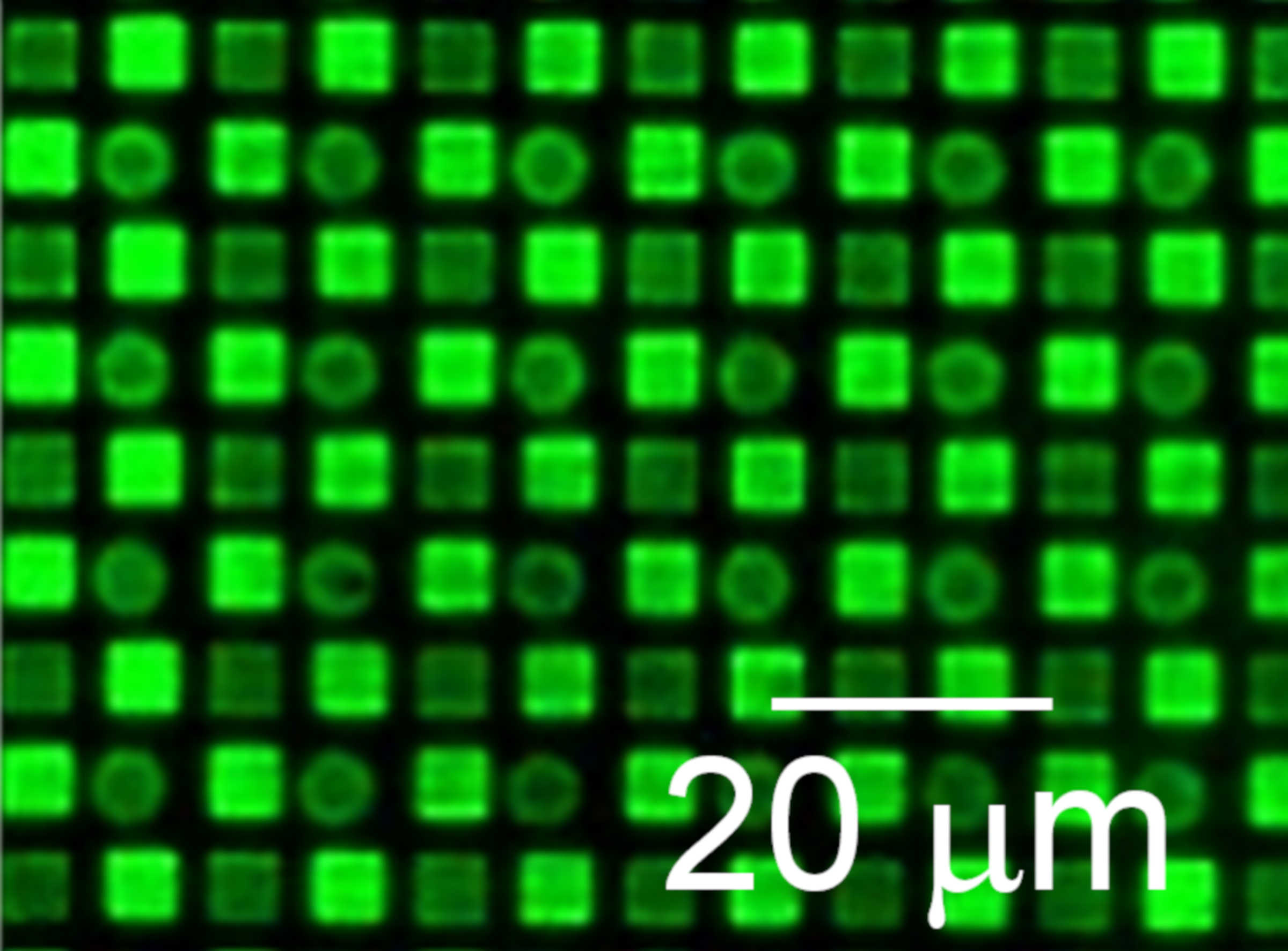

ユニット研究代表者 東 直輝 助教 |

ユニット概要

本研究は,細菌のDNA一分子で薬剤耐性に関わる遺伝子(薬剤耐性遺伝子)を高速に検出する方法を創出することを目指します.この方法を確立できれば,薬剤耐性菌の感染による死者数の増加という課題に対して,感染者の早期治療と迅速な感染拡大対策の実現のための高速な薬剤耐性検査手法として利用できることが期待できます.